Vor 80 Jahren explodierte in der Wüste von New Mexico die erste Atombombe. Oppenheimer und seine Kollegen wussten: „Die Welt würde nicht mehr dieselbe sein.“ Was als Schutz vor Nazi-Deutschland entwickelt wurde, endete tragisch in Hiroshima und Nagasaki.

Als junge Frau engagierte ich mich für die Ethik der Physik. Jetzt für die Ethik der Künstlichen Intelligenz.

Damals habe ich mich eine Woche lang im Rahmen eines Kongresses zur „Ethik der Physik“ mit Physiker*innen, Historik*innen und Philosoph*innen u.a. mit der Verantwortung bzgl. der Atombombe befasst – z.B. mit der von Albert Einstein, der die naturwissenschaftlichen Grundlagen lieferte und im berühmten „Einstein-Szilard-Brief“ vom 2. August 1939 den damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt vor der Möglichkeit deutscher Atomwaffen gewarnt und zur Förderung amerikanischer Uranforschung geraten hat.

Einstein litt unter seiner Verantwortung und gestand ein:

„Ich habe einen schweren Fehler in meinem Leben gemacht“

und auch:

„Wenn ich gewusst hätte, dass die Nazis niemals eine Atombombe bauen würden, hätte ich es nie getan.“

Oppenheimer, der wissenschaftlicher Leiter des sogenannten „Manhattan-Projekts“ zitierte bereits nach dem erfolgreichen Test der ersten Atombombe, dem sogenannten Trinity-Test am 16. Juli 1945 ein indisches Zitat aus der Bhagavad Gita.

„Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten.“

Von den politischen und militärischen Entscheidungsträgern sind keine Schuldeingeständnisse bekannt.

Schicksalsschläge

Besonders zynisch ist der Abwurf der Atombombe über Nagasaki. Ursprünglich sollte sie nämlich über Kyoto abgeworfen werden. Einer der Entscheidungsträger, der amerikanische Außenminister Henry Stimson, verhinderte dies jedoch, weil er Kyoto besonders schätzte und dort zuvor seine Hochzeitsreise verbracht hatte. Wegen seiner persönlichen Bindung und der kulturellen sowie historischen Bedeutung der Stadt setzte er sich gegen andere Militärs durch und ließ Kyoto von der Liste der möglichen Ziele entfernen. Und auch danach stand Nagasaki nur an 4. Stelle der möglichen Ziele. Wegen schlechtem Wetter und Spritmangel im Flugzeug wurde diese Stadt Opfer dieser vernichtenden Bombe.

Bis heute war mir nicht bewusst, wie viele Menschen in den USA und Mexiko an den Folgen des Atombombentests in New Mexiko gesundheitlich geschädigt wurden. Der radioaktive Staub ging in 46 US-Staaten, Kanada und Mexiko nieder. Die Bevölkerung wurde nicht informiert, niemand in Sicherheit gebracht. Die USA werden bis 2043 brauchen, um diese Altlast zu beseitigen – Kosten: 640 Milliarden Dollar.

Diese Vertuschung von Gesundheitsschäden erinnert mich an die Parallelen zu Fukushima: Auch dort wurden die langfristigen gesundheitlichen Folgen der Strahlung verharmlost, Daten zurückgehalten und die Bevölkerung nicht vollständig informiert. Ein Muster, das sich durch die Geschichte der Atomtechnologie zieht – vom Manhattan-Projekt bis heute.

Der Effort-Justification-Effect wirkt heute wie damals

Je mehr wir in eine Technologie investieren, desto wertvoller erscheint sie uns. Das Manhattan-Projekt wurde nicht gestoppt, obwohl das ursprüngliche Argument des Kriegs mit Deutschland im Mai 1945 weggefallen war. Heute erleben wir dasselbe mit KI-Entwicklung – der Aufwand rechtfertigt die Fortsetzung, unabhängig von den Risiken.

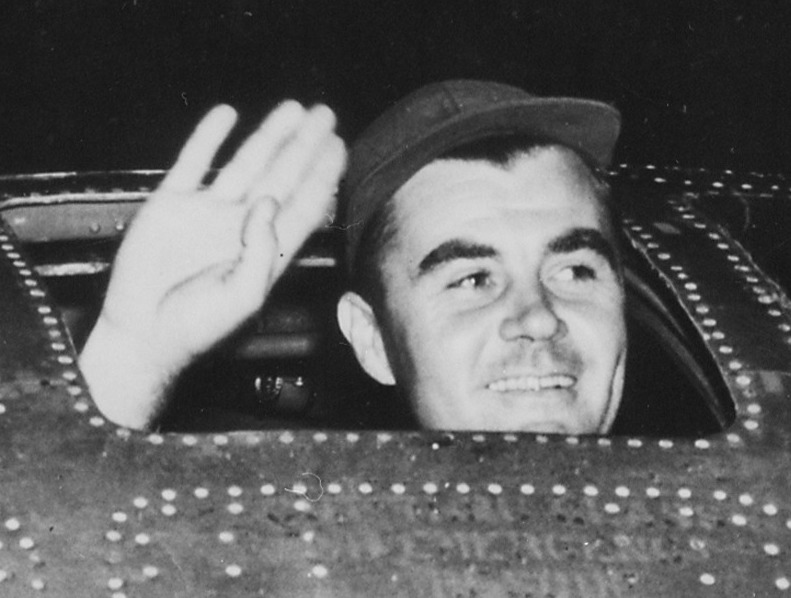

Colonel Paul W. Tibbets, Jr. war Kommandant und Pilot der B-29 Superfortress , die am 6. August 1945 die erste Atombombe mit dem Codenamen „Little Boy“ über Hiroshima abwarf. Gemeinsam mit seiner 11-köpfigen Crew startete er am frühen Morgen von der Insel Tinian und war für den historisch folgenschweren Einsatz verantwortlich. Er rechtfertigte sein Handeln: „Die Moralität, die Bombe abzuwerfen, war nicht meine Angelegenheit. Ich hatte einen militärischen Auftrag und den habe ich bestmöglich ausgeführt.“

„Little Boy“ welch sarkastische Verharmlosung. Die Atombombe von Nagasaki hieß „Fat Man“. Auch das finde ich nicht besser. Die Wissenschaftler nannten die Test-Atombombe „The Gadget“ – „mein Spielzeug“. Diese verharmlosende Bezeichnung zeigt, wie der Justification-Effekt unsere Wahrnehmung verzerrt. Aus einer Massenvernichtungswaffe wird sprachlich ein harmloses „Spielzeug“ – weil wir emotional rechtfertigen müssen, woran wir so intensiv gearbeitet haben. Jetzt wäre es fatal, KI als Spielzeug zu verniedlichen. Das wird der Wirkmacht der KI in keiner Weise gerecht – weder im negativen noch im positiven Sinne.

Mein Engagement für Digitalen Humanismus

Mit diesem Wissen engagiere ich mich jetzt für Digitalen Humanismus – genauer gesagt für „Menschlichkeit im digitalen Zeitalter“. Schon 2001 entwickelte der KI-Forscher Eliezer Yudkowsky das Konzept der „Friendly AI“ – einer künstlichen Intelligenz, die menschliche Werte zuverlässig umsetzt und positive Auswirkungen auf die Menschheit hat. Yudkowsky warnte früh vor den Risiken einer superintelligenten KI, die nicht auf menschliche Werte ausgerichtet ist. Sein Ansatz: KI-Systeme müssen von Grund auf so konzipiert werden, dass sie dem Wohl der Menschen dienen müssen – auch wenn sie intelligenter werden. Digitaler Humanismus bedeutet, bei aller technologischen Innovation den Menschen und seine Würde in den Mittelpunkt zu stellen. Technologie soll menschliche Potentiale entfalten, nicht ersetzen.

Die Kant’schen Fragen sind aktueller denn je:

- Was kann ich wissen?

- Was soll ich tun?

- Was darf ich hoffen?

- Was ist der Mensch?

Mein Appell: Kluge Balance zwischen Vor(aus)sicht & Zuversicht wahren

Es wäre ein fataler Fehler, die Wirkmacht der KI zu unterschätzen – genau wie damals die Wirkmacht der Atombombe unterschätzt wurde.

Beim Trinity-Test – der ersten Zündung einer Atombombe am 16. Juli 1945 in der Wüste von New Mexico, an deren wissenschaftlicher Leitung Los Alamos maßgeblich beteiligt war – schätzten die Verantwortlichen die Sprengkraft und Reichweite der Explosion deutlich zu niedrig ein. Obwohl die Beobachter, Wissenschaftler und Militärs bereits einen Sicherheitsabstand wählten, der etwa das Drei- bis Vierfache des ursprünglich als notwendig berechneten Abstandes betrug, war die tatsächliche Wirkkraft des Tests so enorm, dass die Druckwelle noch in vielen Kilometern Entfernung Menschen von den Füßen riss und Fensterscheiben zerspringen ließ. Manche Beobachter, die auf der sicheren Seite wähnten, wurden durch die Detonationswelle umgeworfen – ein deutliches Zeichen dafür, dass die praktische Wirkung der Bombe jene aller bisherigen konventionellen Sprengstoffe weit überstieg und die Modelle zur Berechnung der Wirkungsradien unzureichend waren.

Mein Zukunftsbild: mehr digital ermöglicht mehr menschlich

„Mehr digital ermöglicht mehr menschlich“ ist die Möglichkeit, von der ich mir wünsche, dass sie zu unserer Wirklichkeit wird. Wenn KI den Menschen den Rücken freispielt, haben wir mehr Zeit für Beziehungen.

Innovation beginnt mit Irritation. Mit meinen Vorträgen möchte ich liebevoll verstörend neue Perspektiven erschließen und uns von der Erstarrung in die Erneuerung wachrütteln. Wie Steve Jobs sagte: „Stay Foolish!“ Das erweitert unseren Möglichkeitsraum – die Voraussetzung für unseren Handlungsraum zur Gestaltung einer freudvollen Zukunft mit bestmöglicher Nutzung der KI.

Fotocredit: iStock Alexyz3d & & Tibbets-wave02.jpg

Über: Monika Herbstrith-Lappe

Geschäftsführende Unternehmerin von Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH, High Performance Coach, Keynote Speaker, Top Trainerin, Certified Management Consultant, Autorin von Büchern und Fachartikeln

- Web |

- More Posts(271)